適應

| 演化生物学 |

|---|

|

適應指生物族群經過天擇演化後,在生理或行為等層面得到適合在特定環境生存的特徵。適應發生在族群的層次。

適應的對象包括:

- 空氣、水、食物與養分。

- 物理狀態如溫度、光線與熱。

- 在天敵的威脅下生存

- 尋找伴侶、生殖

- 對以上各種狀況發生改變時的行為和生理反應。

在生物學中,適應有三個相關的意義。 首先,適應是自然選擇的動態演化過程,使生物適應其環境,增強其演化適應度。 其次,它是人們在這個過程中所達到的狀態。 第三,它是一種表型特徵或適應性特徵,在每個個體生物體中具有功能性作用,透過自然選擇得以維持和演化。

從歷史上看,從恩培多克勒和亞里斯多德等古希臘哲學家時代起,人們就已經描述了適應。 在 18 世紀和 19 世紀的自然神學中,適應被視為神存在的證據。 相反,查爾斯·達爾文則提出透過自然選擇來解釋適應。

適應與生物適應度有關,生物適應度控制著透過等位基因頻率的變化來衡量的演化速率。 通常,兩個或多個物種會共同適應和共同演化,因為它們發展出與其他物種(例如開花植物和授粉昆蟲)相互關聯的適應能力。 在擬態中,物種進化得與其他物種相似。 在穆氏擬態中,這是一種互惠互利的共同演化,因為一組具有強烈防禦能力的物種(例如能夠螫人的黃蜂)都會以相同的方式宣傳它們的防禦能力。 為一種目的而進化的特徵可能會被用於不同的目的,就像恐龍的絕緣羽毛被用於鳥類的飛行一樣。

適應是生物學哲學的一個主要主題,因為它涉及功能和目的(目的論)。 一些生物學家試圖避免使用暗示適應目的的術語,特別是因為它有暗示神存在的意圖,但另一些生物學家指出,適應必然是有其目的。

历史

[编辑]適應是一個可觀察到的生命事實,自古以來就被哲學家和自然史學家所接受,與他們對演化論的看法無關,但他們的解釋不同。 恩培多克勒並不相信適應需要一個最終原因(目的),而是認為它「自然發生,因為這些東西得以倖存」。亞里斯多德確實相信最終原因,但假設物種是固定的[1]。

在自然神學中,適應被解釋為神的工作和上帝存在的證據[2]。威廉·佩利相信生物體完全適應了它們所過的生活,這一論點給戈特弗里德·萊布尼茨留下了陰影,他認為上帝帶來了「所有可能的世界中最好的」。伏爾泰的諷刺作品《憨第德》[3]就是對這種樂觀想法的戲仿,大衛·休謨也反對設計論[4]。查爾斯·達爾文打破了傳統,強調動物和植物世界中存在的缺陷和限制[5]。

尚-巴蒂斯特·拉馬克提出了生物體變得更加複雜的趨勢,沿著進步的階梯向上移動,加上“環境的影響”,通常表示為「用進廢退」[6]。 他的理論的第二個附屬要素現在被稱為拉馬克主義,這是關於後天特徵遺傳的原始演化假設,旨在透過自然手段解釋適應[7]。

其他自然史學家,如喬治-路易·勒克萊爾·德·布豐,接受適應,有些也接受演化論,但沒有就其機制發表意見。 這說明了達爾文和阿爾弗雷德·拉塞爾·華萊士以及亨利·沃爾特·貝茲等次要人物的真正貢獻,因為他們提出了一種機制,其重要性以前只被瞥見過。 一個世紀後,E·B·福特和費奧多西·多布然斯基等人進行的實地研究和育種實驗證明,自然選擇不僅是適應背後的“引擎”,而且是比之前想像的更強大的力量。[8][9][10]

基本概念

[编辑]適應的重要性只能透過與物種的整體生物學聯繫來理解。

適應主要是一個過程,而不是物理形式或身體的一部分[12]。 體內寄生蟲(例如牛羊肝吸蟲)可以說明這種差異:這寄生蟲可能具有非常簡單的身體結構,但生物體卻高度適應其特定環境。 由此我們可以看出,適應不僅僅是一個可見特徵的問題:在這些寄生蟲中,關鍵的適應發生在生命週期中,而生命週期往往相當複雜[13]。 動物或植物的許多方面都可以正確地稱為適應,儘管總有一些特徵的功能仍然存在疑問。作為一個實用術語,「適應」通常指的是該過程產生的結果:物種特徵。 然而,使用術語「適應」來表示演化過程、「適應性特徵」來表示身體部分或功能(結果),則更能區分兩詞的不同含義[14][15][16][17]。

適應是解釋所觀察到的物種多樣性的兩個主要過程之一,例如達爾文雀的不同物種。 另一個過程是物種形成,新物種通常透過生殖隔離產生[18][19]。 如今廣泛用於研究適應和物種形成相互作用的一個例子是非洲湖泊慈鯛,那些物種有著複雜的生殖隔離機制[20][21]。

適應並不單是針對給定環境而進化成理想表型的過程。 有機體在其發育和進化的所有階段都必須具有生存能力。 這對生物體的發育、行為和結構的演化施加了限制。 主要的限制(對此存在許多爭議)是要求進化過程中的每個遺傳和表型變化都應該相對較小,因為發育系統是如此複雜且相互關聯。 然而,目前尚不清楚「相對較小」的含義,例如植物中的多倍體是一種相當常見的大型遺傳變化[22]。 真核生物內共生的起源是一個更戲劇性的例子[23]。

所有適應都有助於生物體在其生態位中生存。 適應性特徵可以是結構性的、行為性的或生理性的。 結構適應是有機體的物理特徵,例如形狀、身體覆蓋物、武器和內部組織。 行為適應是遺傳的行為系統,無論是作為本能或透過遺傳獲得進行後天學習的神經心理能力。 例如尋找食物、交配和發聲。 生理適應允許生物體執行特殊功能,例如製造毒液、分泌黏液和向光性,但也涉及更一般的功能,例如生長和發育、體溫調節、離子平衡和體內平衡的其他方面。 適應影響生物體生命的各個面向[24]。

演化生物學家費奧多西·多布然斯基為「適應」給了以下定義:

1. 適應是生物體變得能夠更好地在其棲息地生活的演化過程[25][26][27]。 2. 適應性是指適應的狀態:有機體能夠在給定的棲息地中生存和繁殖的程度[28]。 3. 適應性特徵是生物體發育模式的一個方面,使它能夠或更有機會生存和繁殖[29]。

什么不是适应

[编辑]適應不同於靈活性、順應和學習,所有這些都是生命中的變化,不是遺傳的。 靈活性涉及生物體在不同棲息地維持自身的相對能力:其特化程度。 順應描述了生活中身體自動產生的生理調整[30];學習意味著生活中行為表現的改善[31]。

靈活性源自於表型可塑性,即具有給定基因型(遺傳類型)的生物體響應其棲息地的變化而改變其表型(可觀察特徵)或遷移到不同棲息地的能力。[32][33] 靈活性程度是遺傳的,並且因物種而異。 高度特化的動物或植物只能生活在明確的棲息地中,吃特定類型的食物,如果其需求得不到滿足就無法生存。 很多草食動物都是這樣; 極端例子包括依賴尤加利的無尾熊和依賴竹子的大熊貓。 另一方面,泛化種吃多種食物,並且可以在許多不同的條件下生存。 例如人類、老鼠、螃蟹和許多肉食動物。 以特化或探索性方式行事的傾向是遺傳的-這則是一種適應。 相當不同的是發育靈活性,進化生物學家約翰·梅納德·史密斯寫道:「如果動物或植物在新條件下飼養或轉移到新條件時,它的結構發生變化,以便更好地適應在新環境中生存,那麼它就具有發育靈活性[34]。

如果人類遷移到更高的海拔,呼吸和體力消耗就會成為問題,但在高海拔條件下待一段時間後,他們會適應氧分壓的降低,例如產生更多的'紅血球。 順應環境的能力是一種適應,但順應環境的行為本身卻不是。 繁殖率下降,但一些熱帶疾病造成的死亡人數也下降。 在較長一段時間內,有些人在高海拔地區的繁殖能力比其他人更好。 他們對後代做出了更大的貢獻,並且透過自然選擇,整個人口逐漸適應了新的環境條件。從觀察所得,即使新來者有時間進行順應,長期居住在高海拔地區的既有族群的身體表現明顯好於新來者[35]。

生物如何适应环境

[编辑]适应与适应度

[编辑]

適應性和群體遺傳學中使用的適應度概念之間存在關係。 基因型之間適應度的差異預測了自然選擇的演化速度。 自然選擇改變了其他可遺傳表型的相對頻率[36]。 然而,適應性高的表型不一定具有高適應度。 多布然斯基提到了加州紅木的例子,它適應性高,但卻是瀕臨滅絕的孑遺種[25]。 艾略特·索伯 (Elliott Sober) 評論說,適應是一個回顧性概念,因為它暗示了某種特徵的歷史,而適應度則預測了某種特徵的未來[37]。

1.相對適應度:一個或一類基因型相對於群體中其他基因型對下一代的平均貢獻[38]。 這也稱為達爾文適應度、選擇系數等術語。

以下選擇系數 s 的常用定義。 假設群體中有兩個基因型 A 和 B,分別具有相對適應度 和。 然後,選擇基因型 A 作為參考點,假設為1,則是1+𝑠,其中 s 是衡量 B 相對於 A 的適應度優勢(s>0)或劣勢(s<0)。

例如,自農耕以來的九千年間,耐乳糖等位基因在斯堪的納維亞人族群中以選擇系數約為 0.09-0.19 (相對於不耐糖)從非常低的頻率傳播到高頻率。 儘管該選擇系數看起來很小,但隨著演化時間的推移,受青睞的等位基因會在族群中累積並變得越來越常見,從而可能達到固定[39]。

2、絕對適應度: 一個或一類基因型對下一代的絕對貢獻。 當應用於整個總體時,也稱為馬爾薩斯參數[36][40]。

3.適應性:表型適合其當地生態位的程度。 研究人員有時透過相互移植來測試這一點[41]。

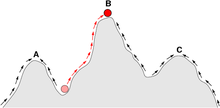

休厄爾·賴特提出,種群在適應度景觀中佔據適應性峰值。 為了進化到另一個更高的峰值,一個種群首先必須穿過一個適應不良的中間階段的山谷,並且可能被「困」在一個沒有最佳適應的峰值上[42]。

类型

[编辑]適應是演化的核心和靈魂。

栖息地的变化

[编辑]在達爾文之前,適應被視為有機體與其棲息地之間的固定關係。 人們沒有意識到,隨著氣候的變化,棲息地也發生了變化。 隨著棲息地的變化,生物群也發生了變化。 此外,棲息地的生物群也會改變:例如,來自其他地區的物種入侵。 給定棲息地中物種的相對數量總是在變化。 變化是必然,儘管很大程度上取決於變化的速度和程度。 當棲息地發生變化時,常住族群可能會發生三件主要的事情:棲息地追蹤、遺傳變異或滅絕。 事實上,這三件事可能會依序發生。 在這三種影響中,只有遺傳變異才能帶來適應。 當棲息地發生變化時,常住族群通常會遷移到更合適的地方; 這是飛行昆蟲或海洋生物的典型反應,它們有廣泛(但不是無限)的運動機會[44]。 這種常見的反應稱為棲息地追蹤。 這是對化石記錄中明顯停滯時期提出的解釋(間斷平衡理論)[45]。

遗传变化

[编辑]如果沒有基因突變(所有遺傳變異的最終來源),就不會有遺傳變化,也不會有透過自然選擇演化的後續適應。 當突變的初始頻率增加或減少,隨後隨機遺傳漂變、遷移、重組或自然選擇作用於這種遺傳變異時,族群中就會發生遺傳變化[46]。 一個例子是,地球生命起源時,基於酶的代謝的第一個途徑可能是現有嘌呤核苷酸代謝中得到共同選擇的部分,這是一種在早期RNA 世界中進化的代謝途徑。 該共同選擇需要新的突變,並且透過自然選擇,族群會在基因上適應當前的環境。 基因變化可能會導致生物的可見結構發生全新的或逐漸的變化,也可能調整其生理活動以配合棲息地。 其例子包括:

- 達爾文雀喙的不同形狀是由 ALX1 基因的適應性突變所驅動的[47]。

- 由於黑素皮質素受體1和其他黑色素途徑基因的適應性突變,使不同野生小鼠物種的皮毛顏色與其環境(無論是黑色熔岩還是淺色沙子)相匹配[48][49]。

- 心臟毒物(強心苷)的目標部位是鈉鉀泵。帝王蝶透過鈉鉀泵的適應性突變,對強心苷產生生理抵抗力,使強心苷不再對其鈉鉀泵產生作用[50][51][52]。這使帝王蝶得以把強心苷儲存在體內,以保護自己免受捕食者傷害[53][54]。以相同植物為食的遠緣相關昆蟲亦有平行演化出相同的防禦手段;一種以帝王蝶為食的鳥類通過趨同進化(適應的標誌)後,也是如此。兩者均與帝王蝶一樣經歷了相同的適應性突變和相同氨基酸位點上的相似變化[55][56]。 由於演化限制,親緣關係較遠的物種之間可能會在基因層面上趨同[57]。

棲息地和生物群確實會隨著時間和空間的變化而頻繁變化。 因此,適應過程永遠不會完全完成[58]。 隨著時間的推移,環境可能會發生很小的變化,物種會越來越適應周圍的環境,從而導致選擇的穩定性。 另一方面,環境可能會發生突然變化,然後物種變得越來越不適應的情況。 讓它重新爬上適應高峰的唯一方法是引入新的遺傳變異供自然選擇發揮作用。 從這個角度來看,適應是一個基因追蹤過程,在某種程度上它一直在進行,但特別是當族群不能或不遷移到另一個較有利生存的地區時。 考慮到足夠的基因變化以及特定的種群條件,適應可能足以使種群從滅絕的邊緣恢復過來,這一過程被稱為「進化拯救」。 適應確實在某種程度上影響特定生態系中的每個物種[59][60]。

利·范·瓦倫認為,即使在穩定的環境中,由於物種間的相互對抗和有限資源,物種也必須不斷適應以維持其相對地位。 這被稱為紅皇后假說,正如宿主與寄生蟲相互作用中所見[61]。

現有的遺傳變異和突變是自然選擇可以發揮作用的傳統物質來源。 此外,利用基因盒、質粒、轉座子和病毒(如噬菌體)等等多種機制,不同物種的生物體之間的基因水平轉移是可能的[62][63][64]。

共同适应

[编辑]在生物學中,共同適應是兩個或多個物種、基因或性狀作為一對或一組進行適應的過程。 當兩個或多個相互作用的特徵響應相同的選擇壓力而一起經歷自然選擇,或者當選擇壓力改變一個特徵,並連帶改變相互作用的特徵時,就會發生這種情況。 這些相互作用的特徵只有在一起時才有益,有時會導致相互依賴的增加。 共同適應和共同演化雖然過程相似,但並不相同; 共同適應是指兩個單位之間的相互作用,而共同演化是指它們的演化歷史。 共同適應及其例子通常被視為共同演化的證據[65]。

在共同演化中,一個物種的存在與另一個物種的生命緊密相連,一個物種中發生的新的或「改進的」適應往往伴隨著其他物種中相應特徵的出現和傳播。 換句話說,每個物種都會引發另一個物種的相互自然選擇。 這些相互適應關係本質上是動態的,並且可能沿著一條軌跡持續數百萬年,就像開花植物和授粉昆蟲之間的關係一樣[66][67]。

基因及蛋白質複合物

[编辑]在基因層面上,共同適應是透過選擇在族群基因庫中累積交互作用的基因。 對其中一個基因的選擇壓力將影響其相互作用的蛋白質,然後發生補償性變化[68][65]。

蛋白質通常與其他蛋白質進行複雜的相互作用,並且功能相關的蛋白質通常表現出類似的進化路徑[65][69]。 一個可能的解釋是共同適應[65]。 線粒體 DNA 和核 DNA 編碼的蛋白質之間的相互作用就是一個例子。線粒體 DNA 比核 DNA 具有更高的演化/突變率,特別是在特定編碼區域[68][69]。 然而,為了維持生理功能,選擇功能上會相互作用的蛋白質,亦即選擇共同適應的核 DNA 是更為有利的[68]。

線粒體 DNA 和核 DNA 序列之間的協同適應已在橈足類生物 Tigriopus californicus 中進行了研究[68] 。 該物種同種族群中 COII 編碼序列的線粒體 DNA 差異很大[68]。 當一個群體的線粒體 DNA 置於另一個群體的核背景中時,細胞色素c氧化酶活性顯著降低,表明存在共同適應。 結果顯示線粒體 DNA 的變異與環境因素之間不太可能存在關係。 更可能的解釋是線粒體 DNA 的中性演化,以及由線粒體 DNA 的中性演化驅動的核 DNA 的補償性變化(孤立群體中隨時間推移的隨機突變)[68]。

細菌及噬菌體

[编辑]細菌基因組中的基因塊是一段基因序列。多個基因塊共同位於染色體上,在許多分類群中演化保守[70]。 一些保守的塊是操縱子,其基因會共轉錄為順反子信使核糖核酸,且此類操縱子通常與單一功能相關,例如代謝途徑或蛋白質複合物[70]。 具有相關功能的基因的共同定位以及這些關係在進化過程中的保存表明自然選擇一直在發揮作用以維持共同適應的益處。

T4噬菌體染色體上基因定位的進展發現,其基因排列很明顯不是隨機的[71]。 具有相似功能的基因往往會聚集成簇,並且似乎彼此共同適應。 例如,指定噬菌體頭部形態發生中使用的蛋白質的基因緊密聚集[72]。 其他明顯共同適應簇的例子是決定底板楔形、尾部纖維和DNA聚合酶輔助蛋白的基因[72]。 在基因產物的結構關係較不明顯的其他情況下,也可能發生基於功能交互作用的共同適應聚類。

器官

[编辑]與基因層面的特徵類似,器官的各個方面也可能受到共同適應的影響。 例如,由於細長的骨骼具有更多礦化組織,因此細長的骨骼在承受日常負荷方面可以具有與較粗的骨骼相似的性能。 這意味著細長和礦化水平可能是共同適應的。 然而,由於比粗骨頭更硬,細長骨頭通常不太柔韌,更容易斷裂,特別是在承受更極端的負載條件時[73]。

弱電魚能夠利用電器官產生弱電場。 這些電場可用於透過電子器官放電 (EOD) 在個體之間進行通信,電子器官放電可進一步調製以產生稱為「鳴叫」的特定環境訊號。 魚可以使用電感受器感知這些電場和訊號。 對線翎電鰻的研究[74]表明,電魚產生的信號及其接收方式可能是相互適應的,因為魚居住的環境(物理和社會)影響對鳴叫聲、EOD 和信號的選擇。 領地魚類之間的相互作用與魚群內部的相互作用相比,有利於不同的訊號參數。

行為

[编辑]父母及其後代在餵食過程中的行為是相互影響的。 父母根據後代乞討的多寡來餵食,而後代則是根據自己的飢餓程度來乞討。 這通常會導致父母和後代之間的利益衝突,因為後代總希望父母餵養自己愈多愈好,但父母只能投入有限的精力來照顧後代。 因此,選擇會針對乞討和進食行為的組合進行,從而導致最高的適應度,從而產生共同適應[75]。 親子共同適應可能會進一步受到資訊不對稱的影響,例如雌性藍山雀在自然界中更多地接觸乞討行為,導致它們對相似程度的刺激比雄性做出更多反應[76]。

部分和對抗性共同適應

[编辑]由於特徵發展速度不同,相關特徵也可能僅部分共同適應,或完全相互矛盾。 對澳洲石龍子的研究[77]表明,晝行性石龍子有較高的溫度偏好,可以在較高的溫度下最佳地衝刺,而夜行性石龍子的偏好溫度和最適溫度較低。 然而,高低最佳溫度之間的差異遠小於偏好溫度之間的差異,這意味著夜行性石龍子的衝刺速度比白天的同類要慢。 就艾爾石龍子屬而言,最適溫度和偏好溫度彼此背道而馳,產生了對抗性的共同適應。

拟态

[编辑]亨利·沃爾特·貝茲對亞馬遜蝴蝶的研究使他對擬態產生了第一個科學解釋,特別是以他的名字命名的擬態:貝氏擬態[78]。 這是可口的物種對不好吃或有毒的物種(模型)的模仿,當捕食者避開模型並因此也避開模仿者時獲得選擇性優勢。 因此,模仿是一種反捕食者適應。 溫帶花園中常見的例子是食蚜蠅,其中許多雖然沒有刺,但模仿有刺膜翅目(黃蜂和蜜蜂)的警告顏色。 這種擬態不需要完美就能提高適口物種的存活率[79]。

貝茲、華萊士和弗里茲·穆勒認為,貝氏擬態和穆氏擬態為自然選擇的行為提供了證據,這一觀點現在已成為生物學家的標準觀點。[80][81][82]

取捨

[编辑]這是一個深刻的真理:大自然並不很清楚基因進化……是一個關於浪費、權宜之計、妥協和錯誤的故事。

所有的適應都有一個缺點:馬腿非常適合在草地上奔跑,但它們不能抓背部; 哺乳動物的毛髮有助於降溫,但也為體外寄生蟲提供了生存環境; 企鵝只能在水下飛翔。 服務於一項功能的適應性特徵可能會破壞或阻礙另一功能。 妥協和權宜之計廣泛存在,而非完美。 選擇壓力拉向不同的方向,而產生的適應是某種妥協。

由於表型作為一個整體是選擇的目標,因此不可能同時將表型的所有方面提高到相同程度。

——恩斯特·瓦爾特·邁爾,《生物思想的成長:多樣性、演化與繼承》[84]

適應引致不同功能取捨的例子包括:

- 大角鹿的鹿角通常被認為太大;在鹿科動物中,鹿角大小與體型有異速生長關係。 鹿角對於防禦掠食者有積極的作用,並在一年一度的發情中取得勝利。 但就資源而言,它們的成本很高。 大角鹿鹿角在末次冰期期間的大小可能取決於當時族群繁殖能力的相對增益和損失[85]。

- 棲息在溪流中的蠑螈,例如高加索小默螈或金紋伸舌螈,身體非常細長,非常適合在湍急的小河和山溪岸邊生活。 細長的身體可以保護幼蟲不被水流沖走。 然而,拉長的身體會增加乾燥的風險並降低蠑螈的分散能力; 它也會對它們的繁殖力產生負面影響。 因此,火蠑螈雖然不太適應山溪棲息地,但整體上更為成功,具有更高的繁殖力和更廣泛的地理範圍[87]。

- 孔雀的裝飾性尾羽(在每個交配季節及時重新生長)是一種著名的適應。 它一定會降低他的機動性和飛行能力,並且非常顯眼; 此外,其成長還需要消耗糧食資源。 達爾文對其優勢的解釋是在性選擇方面:「這取決於某些個體相對於同性別和同物種的其他個體所具有的優勢,並僅與繁殖有關。」[88] 孔雀的性選擇行為被稱為擇偶 ,暗示這個過程會選擇適應度更高的伴侶,因此具有存在價值[89]。 對性選擇的認識曾被長期擱置,但現已恢復[90]。

- 人類出生時胎兒大腦的大小(不能大於約400立方厘米,否則無法通過母親的骨盆)與成人大腦所需的大小(約1400立方厘米)之間的衝突,意味著大腦剛出生的孩子的心理還很不成熟。 人類生命中最重要的事(運動、言語)只能等待大腦的成長與成熟。 這就是生育妥協的結果。 大部分問題來自於我們直立的雙足姿勢,如果沒有這種姿勢,我們的骨盆形狀可能會更適合出生。 尼安德塔人也有類似的問題。[91][92][93]

- 長頸鹿的長脖子帶來了好處,但也付出了代價。 長頸鹿的脖子最長可達 2 米[94]。 好處是它可以用於物種間競爭或在矮小的食草動物無法到達的高大樹木上覓食。 代價是長脖子很重,增加了動物的體重,需要額外的能量來建造頸部並承受其重量。[95]

功能的改变

[编辑]適應和功能是一個問題的兩個面向。

预适应

[编辑]當一個群體具有偶然適合一系列以前未經歷過的條件的特徵時,就會發生預適應。 例如,多倍體米草屬植物Sporobolus × townsendii比其親代物種更能適應其鹽沼和泥灘的棲息地[97]。 在家畜中,力康雞對維生素B1缺乏的抵抗力明顯高於其他品種; 這在食物豐富的環境中沒有什麼顯著優勢,但在食物短缺的情況下,這種預適應對生存可能產生決定性的結果。

由於自然群體攜帶大量遺傳變異,可能會出現預適應。 在二倍體真核生物中,這是有性生殖系統的結果,其中突變等位基因被部分屏蔽,例如,透過顯性。微生物數量龐大,也帶有很大的遺傳變異。 薩爾瓦多·盧瑞亞和馬克斯·德爾布呂克提供了微生物遺傳變異預適應性質的第一個實驗證據,他們開發了波動測試,這是一種顯示預先存在的遺傳變化的隨機波動的方法,這些變化賦予了大腸桿菌的抵抗噬菌體的能力。[98] 「预适应」這個詞是有爭議的,因為它是目的論的,而自然選擇的整個概念取決於遺傳變異的存在,而不管所討論物種的族群規模如何。

擴展適應

[编辑]現在出現的適應特徵有時是透過現有特徵的共同選擇而產生的,這些特徵是為了其他目的而演化的。 典型的例子是哺乳動物聽小骨進化,從古生物學和胚胎學證據中得知,聽小骨起源於其合弓綱祖先的上下顎和舌骨,再往前是早期魚類鰓弓的一部分。[99][100] 創造擴展適應(英語:exaptation)這個詞是為了涵蓋這些常見的功能進化轉變[101]。 鳥類的飛行羽毛是從更早期的恐龍羽毛進化而來的[102],最初的功能可能是隔熱或展示[103][104]。

生態位的創造

[编辑]蚯蚓、河狸和人類等動物利用自身的一些適應能力來改變周圍的環境,從而最大限度地提高生存和繁殖的機會。 河狸建造水壩和小屋,改變了河谷周圍的生態系統。 正如達爾文所指出的那樣,蚯蚓透過吸收有機物質來改善它們所生活的表土。 人類在北極和炎熱的沙漠等各種環境中建立了廣泛的文明和城市。 在所有這三種情況下,生態位的建構和維護都會有助推動這些動物在已經改變的環境中,於自然選擇的過程中繼續選擇相同的基因[105]。

滅絕與共同滅絕

[编辑]如果一個族群不能充分移動或改變以保持其長期生存能力,那麼它就會滅絕,至少在那個地區是如此。 該物種可能會也可能不會在其他地區生存。 當整個物種的死亡率在足夠長的時間內超過出生率以致該物種消失時,就會發生物種滅絕。 利·范·瓦倫觀察到,物種群體往往有具特徵且相當規律的滅絕速度[106]。

正如存在共同適應一樣,也存在共同滅絕,即一個物種由於與之共同適應的另一個物種的滅絕而消失,就像寄生昆蟲在失去宿主後滅絕、開花植物失去授粉媒介後滅絕、物種因食物鏈被破壞而滅絕一樣。[107][108]

非適應性特徵

[编辑]

有些特徵似乎不具適應性,因為它們對當前環境中的適應性具有中性或有害影響。 因為基因通常具有多效性,所以並非所有性狀都具有功能性。

這些非適應性特徵可能是史蒂芬·古爾德和理查德·陸文頓所說的「拱肩」,即鄰近適應帶來的特徵,類似於建築中拱門之間經常裝飾精美的三角形區域,一開始是無功能的特徵[109]。

在他們的論文中,古爾德和陸文頓使用了文藝復興時期建築中拱肩的類比,例如支撐圓頂的拱門之間的磚石彎曲區域,這是決定拱門形狀和圓頂底部後才產生的,而不是一開始出於藝術目的而設計的(雖然它們經常被用作藝術目的)。他們指出了諸如四個拱肩的必要數量及其特定的三維形狀等屬性。 當時,科學界普遍認為,動物進化出的一切對其健康產生正面影響的東西都是自然選擇或某種適應的結果。古爾德和陸文頓則提出了另一個假設:由於適應和自然選擇,副產品也會形成。 因為這些適應的副產品對生存沒有真正的相對優勢,所以它們被稱為「拱肩」。 在生物學意義上,「拱肩」可能源自於有機體身體計畫中固有的要求,或作為適應性演化的某些其他限制的副產品。

針對拱肩只是小而不重要的副產品這一觀點,古爾德和陸文頓認為「我們不能認識到小意味著不重要。拱肩可以與主要的適應性特徵一樣突出」,他們使用的一個主要例子是人腦。 除了人腦的主要功能之外,還有許多次要過程和動作。 這些次要過程和想法最終可以轉化為適應或為人類提供適應度優勢。 僅僅因為某些東西是次要特徵或適應的副產品並不意味著它沒有用處。

另一種可能性是,某種特徵可能在生物體演化史上的某個時刻具有適應性,但棲息地的變化導致先前的適應變得不必要,甚至適應不良。 這種適應被稱為退化。 許多生物體都有退化器官,它們是祖先功能齊全的結構的殘餘物。 由於生活方式的改變,這些器官變得多餘,要麼不起作用,要麼功能減弱。 由於任何結構都會對身體的總體經濟造成某種成本,因此一旦它們不起作用,消除它們可能會產生優勢。 例如:人類的智齒; 洞穴動物群色素和功能性眼睛的喪失; 體內寄生蟲結構的喪失[110]。

適應能力的起源

[编辑]地球上生命演化的第一階段通常被假設為RNA世界,其中短的自我複製RNA分子在DNA和蛋白質進化之前就開始增殖。 根據這個假設,當RNA鏈開始自我複製時,生命就開始了,啟動了達爾文選擇的三種機制:遺傳性、類型變化和資源競爭。 RNA複製子的適應度(其個體平均成長率)很可能是其內在適應能力的函數,由其核苷酸序列和資源的可用性決定[111][112]。 三種主要的適應能力可能是:(1)中等保真度的複製,在遺傳的同時允許類型變化,(2)抵抗衰敗,以及(3)獲取資源[111][112]。 這些適應能力是由RNA複製子的摺疊結構(由其核苷酸序列產生)決定的。

哲學爭議

[编辑]

適應帶出了關於生物學家如何談論功能和目的的哲學問題,因為這帶有進化歷史的含義——由於特定原因而通過自然選擇進化出的特徵——以及潛在的超自然幹預(特徵和有機體的存在是因為神有意識的意圖)。[115][116] 在亞里斯多德的生物學中,他引入了目的論來描述生物體的適應性,但拒絕接受柏拉圖思想中內建的超自然意圖[117][118]。現代生物學家繼續面臨同樣的困難[119][120][121][122][123]。 一方面,適應是有目的的:自然選擇選擇有效的、淘汰無效的。 另一方面,生物學家總體上拒絕演化中的意識目的。 這種困境引發了演化生物學家霍爾丹的一個著名笑話:「目的論就像生物學家的情婦:沒有她他就活不下去,但他不願意在公共場合看到她和自己在一起。 」戴維·赫爾評論說:「霍爾丹的情婦有成為合法結婚的妻子。生物學家不再覺得有義務為他們使用目的論語言而道歉; 他們炫耀它。」[124] 恩斯特·瓦爾特·邁爾表示:「適應性…是後天的結果,而不是先天的目標追求」 ,這意味著某件事是不是適應只能在事件發生後才能確定[125]。

參考資料

[编辑]- ^ Leroi, Armand Marie. The Lagoon: How Aristotle Invented Science. Bloomsbury. 2015: 91–92, 273, 288. ISBN 978-1-4088-3622-4.

- ^ Desmond 1989,第31–32, fn 18頁

- ^ Voltaire. Candide. Cramer et al. 1759.

- ^ Sober 1993,chpt. 2

- ^ Darwin 1872,第397: "Rudimentary, Atrophied, and Aborted Organs"頁

- ^ Bowler, Peter J. Evolution The History of an Idea Revised. University of California Press. 1989: 86 [1983]. ISBN 978-0-520-06386-0.

- ^ Bowler 2003,第86–95頁: "Whatever the true nature of Lamarck's theory, it was his mechanism of adaptation that caught the attention of later naturalists." (p. 90)

- ^ Provine 1986

- ^ Ford 1975

- ^ Orr, H. Allen. The genetic theory of adaptation: a brief history. Nature Reviews Genetics. February 2005, 6 (2): 119–127. PMID 15716908. S2CID 17772950. doi:10.1038/nrg1523.

- ^ Huxley 1942,第449頁

- ^ Mayr 1982,第483頁: "Adaptation... could no longer be considered a static condition, a product of a creative past, and became instead a continuing dynamic process."

- ^ Price 1980

- ^ Daintith, John; Martin, Elizabeth A. (编). adaptation. A Dictionary of Science. Oxford Paperback Reference 6th. Oxford University Press: 13. 2010 [First published 1984 as Concise Science Dictionary]. ISBN 978-0-19-956146-9. LCCN 2010287468. OCLC 444383696.

Any change in the structure or functioning of successive generations of a population that makes it better suited to its environment.

- ^ Bowler 2003,第10頁

- ^ Patterson 1999,第1頁

- ^ Williams 1966,第5頁: "Evolutionary adaptation is a phenomenon of pervasive importance in biology."

- ^ Mayr 1963

- ^ Mayr 1982,第562–566頁

- ^ Salzburger, Walter; Mack, Tanja; Verheyen, Erik; Meyer, Axel. Out of Tanganyika: Genesis, explosive speciation, key-innovations and phylogeography of the haplochromine cichlid fishes. BMC Evolutionary Biology. 21 February 2005, 5 (17): 17. PMC 554777

. PMID 15723698. doi:10.1186/1471-2148-5-17

. PMID 15723698. doi:10.1186/1471-2148-5-17  .

.

- ^ Kornfield, Irv; Smith, Peter F. African Cichlid Fishes: Model Systems for Evolutionary Biology. Annual Review of Ecology and Systematics. November 2000, 31: 163–196. doi:10.1146/annurev.ecolsys.31.1.163.

- ^ Stebbins 1950,chs. 8 and 9

- ^ Margulis & Fester 1991

- ^ Hutchinson 1965. The niche is the central concept in evolutionary ecology; see especially part II: "The niche: an abstractly inhabited hypervolume." (pp. 26–78)

- ^ 25.0 25.1 Dobzhansky 1968,第1–34頁

- ^ Wang, G. Chapter 5.6—Zero Order Adaptivity. Analysis of Complex Diseases: A Mathematical Perspective. Taylor Francis. 2014: 69. ISBN 978-1-4665-7223-2.

- ^ Sejian, V.; Gaughan, J.; Baumgard, L.; Prasad, C. (编). Climate Change Impact on Livestock: Adaptation and Mitigation. Springer. 2015: 515. ISBN 978-81-322-2265-1.

- ^ Dobzhansky 1970,第4–6; 79–82頁

- ^ Dobzhansky, Theodosius. Genetics of Natural Populations. XXV. Genetic Changes in Populations of Drosophila pseudoobscura and Drosophila persimilis in Some Localities in California. Evolution. March 1956, 10 (1): 82–92. JSTOR 2406099. doi:10.2307/2406099.

- ^ Rymer, Tasmin; Pillay, Neville; Schradin, Carsten. Extinction or Survival? Behavioral Flexibility in Response to Environmental Change in the African Striped Mouse Rhabdomys. Sustainability. 2013, 5 (1): 163–186. doi:10.3390/su5010163

.

.

- ^ Gross, Richard. Psychology: The Science of Mind and Behaviour 6th. Hodder. 2012: 335. ISBN 978-1-4441-6436-7.

- ^ Price, Trevor D.; Qvarnström, Anna; Irwin, Darren E. The role of phenotypic plasticity in driving genetic evolution. Proceedings of the Royal Society B. July 2003, 270 (1523): 1433–1440. PMC 1691402

. PMID 12965006. doi:10.1098/rspb.2003.2372.

. PMID 12965006. doi:10.1098/rspb.2003.2372.

- ^ Price, Trevor D. Phenotypic plasticity, sexual selection and the evolution of colour patterns. The Journal of Experimental Biology. June 2006, 209 (12): 2368–2376. PMID 16731813. doi:10.1242/jeb.02183.

- ^ Maynard Smith 1993,第33頁

- ^ Moore, Lorna G.; Regensteiner, Judith G. Adaptation to High Altitude. Annual Review of Anthropology. October 1983, 12: 285–304. doi:10.1146/annurev.an.12.100183.001441.

- ^ 36.0 36.1 Endler 1986,第33–51頁

- ^ Sober 1984,第210頁

- ^ Futuyma 1986,第552頁

- ^ Bersaglieri, T. et al. Genetic signatures of strong recent positive selection at the lactase gene. Am. J. Hum. Genet. 74,1111-1120(2004).

- ^ Fisher 1930,第25頁

- ^ de Villemereuil, P.; Gaggiotti, O. E.; Mouterde, M.; Till-Bottraud, I. Common garden experiments in the genomic era: new perspectives and opportunities. Heredity. 21 October 2015, 116 (3): 249–254. PMC 4806574

. PMID 26486610. doi:10.1038/hdy.2015.93.

. PMID 26486610. doi:10.1038/hdy.2015.93.

- ^ Wright 1932,第356–366頁

- ^ Eldredge 1995,第33頁

- ^ Eldredge 1985,第136: "Of glaciers and beetles"頁

- ^ Eldredge 1995,第64頁

- ^ Hogan, C. Michael. Mutation. Monosson, Emily (编). Encyclopedia of Earth. Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment. 12 October 2010 [18 August 2015]. OCLC 72808636. (原始内容存档于2015-09-24).

- ^ Lamichhaney, Sangeed; Berglund, Jonas. Evolution of Darwin's finches and their beaks revealed by genome sequencing. Nature. 19 February 2015, 518 (7539): 371–375. Bibcode:2015Natur.518..371L. PMID 25686609. S2CID 4462253. doi:10.1038/nature14181.

- ^ Nachman, Michael W.; Hoekstra, Hopi E.; D'Agostino, Susan L. The genetic basis of adaptive melanism in pocket mice. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2003-04-29, 100 (9): 5268–5273. Bibcode:2003PNAS..100.5268N. ISSN 0027-8424. PMC 154334

. PMID 12704245. doi:10.1073/pnas.0431157100

. PMID 12704245. doi:10.1073/pnas.0431157100  (英语).

(英语).

- ^ Hoekstra, Hopi E.; Hirschmann, Rachel J.; Bundey, Richard A.; Insel, Paul A.; Crossland, Janet P. A Single Amino Acid Mutation Contributes to Adaptive Beach Mouse Color Pattern. Science. 7 July 2006, 313 (5783): 101–104 [2024-04-23]. Bibcode:2006Sci...313..101H. PMID 16825572. S2CID 33376626. doi:10.1126/science.1126121. (原始内容存档于2024-06-30).

- ^ Reichstein, T.; von Euw, J.; Parsons, J. A.; Rothschild, Miriam. Heart Poisons in the Monarch Butterfly. Science. 30 August 1968, 161 (3844): 861–866. Bibcode:1968Sci...161..861R. ISSN 0036-8075. PMID 4875496. doi:10.1126/science.161.3844.861.

- ^ Holzinger, F.; Frick, C.; Wink, M. Molecular basis for the insensitivity of the Monarch (Danaus plexippus) to cardiac glycosides. FEBS Letters. 21 December 1992, 314 (3): 477–480. ISSN 0014-5793. PMID 1334851. S2CID 7427771. doi:10.1016/0014-5793(92)81530-y

.

.

- ^ Karageorgi, Marianthi; Groen, Simon C.; Sumbul, Fidan; et al. Genome editing retraces the evolution of toxin resistance in the monarch butterfly. Nature. 2 October 2019, 574 (7778): 409–412. ISSN 0028-0836. PMC 7039281

. PMID 31578524. doi:10.1038/s41586-019-1610-8.

. PMID 31578524. doi:10.1038/s41586-019-1610-8.

- ^ Brower, Lincoln P.; Glazier, Susan C. Localization of Heart Poisons in the Monarch Butterfly. Science. 4 April 1975, 188 (4183): 19–25. Bibcode:1975Sci...188...19B. ISSN 0036-8075. PMID 17760150. S2CID 44509809. doi:10.1126/science.188.4183.19.

- ^ Agrawal, Anurag. Monarchs and Milkweed. Princeton University Press. 7 March 2017. ISBN 978-1-4008-8476-6. doi:10.1515/9781400884766.

- ^ Dobler, S.; Dalla, S.; Wagschal, V.; Agrawal, A. A. Community-wide convergent evolution in insect adaptation to toxic cardenolides by substitutions in the Na,K-ATPase. Proceedings of the National Academy of Sciences. 23 July 2012, 109 (32): 13040–13045. ISSN 0027-8424. PMC 3420205

. PMID 22826239. doi:10.1073/pnas.1202111109

. PMID 22826239. doi:10.1073/pnas.1202111109  .

.

- ^ Groen, Simon C.; Whiteman, Noah K. Convergent evolution of cardiac-glycoside resistance in predators and parasites of milkweed herbivores. Current Biology. November 2021, 31 (22): R1465–R1466. ISSN 0960-9822. PMC 8892682

. PMID 34813747. S2CID 244485686. doi:10.1016/j.cub.2021.10.025.

. PMID 34813747. S2CID 244485686. doi:10.1016/j.cub.2021.10.025.

- ^ Losos, Jonathan B. Improbable destinies: fate, chance, and the future of evolution. Penguin. 7 August 2018 [2024-04-23]. ISBN 978-0-525-53413-6. OCLC 1024108339. (原始内容存档于2024-06-30).

- ^ Mayr 1982,第481–483頁: This sequence tells how Darwin's ideas on adaptation developed as he came to appreciate it as "a continuing dynamic process."

- ^ Sterelny & Griffiths 1999,第217頁

- ^ Freeman & Herron 2007,第364頁

- ^ Rabajante, J.; et al. Host-parasite Red Queen dynamics with phase-locked rare genotypes. Science Advances. 2016, 2 (3): e1501548. Bibcode:2016SciA....2E1548R. PMC 4783124

. PMID 26973878. doi:10.1126/sciadv.1501548.

. PMID 26973878. doi:10.1126/sciadv.1501548.

- ^ Gogarten, J. Peter; Doolittle, W. Ford. Prokaryotic Evolution in Light of Gene Transfer. Molecular Biology and Evolution. 1 December 2002, 19 (12): 2226–2238. PMID 12446813. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a004046

.

.

- ^ de la Cruz, Fernando; Davies, Julian. Horizontal gene transfer and the origin of species: lessons from bacteria. Trends in Microbiology. 1 March 2000, 8 (3): 128–133. PMID 10707066. doi:10.1016/s0966-842x(00)01703-0.

- ^ Hartwell, Leland; Goldberg, Michael; Fischer, Janice; Hood, Lee; Aquardo, Charles; Bejcek, Bruce. Genetics: From Genes to Genomes 5th. New York City: McGraw- Hill Education. 2015: 475–479. ISBN 978-0-07-352531-0.

- ^ 65.0 65.1 65.2 65.3 Juan, David; Pazos, Florencio; Valencia, Alfonso. Co-evolution and co-adaptation in protein networks. FEBS Letters. 2008, 582 (8): 1225–1230. PMID 18282476. S2CID 22702946. doi:10.1016/j.febslet.2008.02.017. hdl:10261/346627

.

.

- ^ Futuyma, D. J.; M. Slatkin (编). Coevolution. Sinauer Associates. 1983: whole book. ISBN 978-0-87893-228-3.

- ^ Thompson, J. N. The Coevolutionary Process. University of Chicago Press. 1994: whole book. ISBN 978-0-226-79759-5.

- ^ 68.0 68.1 68.2 68.3 68.4 68.5 Blier, Pierre U.; Dufresne, France; Burton, Ronald S. Natural selection and the evolution of mtDNA-encoded peptides: evidence for intergenomic co-adaptation. Trends in Genetics. 2001, 17 (7): 400–406. PMID 11418221. doi:10.1016/s0168-9525(01)02338-1.

- ^ 69.0 69.1 Greiner, Stephan; Bock, Ralph. Tuning a menage a trois: Co-evolution and co-adaptation of nuclear and organellar genomes in plants. BioEssays. 2013, 35 (4): 354–365. PMID 23361615. S2CID 205475365. doi:10.1002/bies.201200137.

- ^ 70.0 70.1 Ream DC, Bankapur AR, Friedberg I. An event-driven approach for studying gene block evolution in bacteria. Bioinformatics. 2015 Jul 1;31(13):2075-83. doi: 10.1093/bioinformatics/btv128. Epub 2015 Feb 25. PMID 25717195; PMCID: PMC4481853

- ^ Edgar RS, Epstein RH. The genetics of a bacterial virus. Sci Am. 1965 Feb;212:70-8. doi: 10.1038/scientificamerican0265-70. PMID 14272117

- ^ 72.0 72.1 Kutter E, T Stidham, B Guttman, E Kutter, D Batts, S Peterson, T Djavakhishvili, F Arisaka, V Mesyanzhinov, W Ruger, G Mosig. 1994. Genomic map of bacteriophage T4, p. 491–519. In J Karam, JW Drake, KN Kreuzer, G Mosig, DH Hall, FA Eiserling, LW Black, EK Spicer, E Kutter, K Carlson, ES Miller (ed.), Molecular biology of bacteriophage T4. American Society for Microbiology, Washington, D.C.

- ^ Tommasini, Steven M.; Nasser, Philip; Hu, Bin; Jepsen, Karl J. Biological Co-Adaptation of Morphological and Composition Traits Contributes to Mechanical Functionality and Skeletal Fragility. Journal of Bone and Mineral Research. 2007, 23 (2): 236–246. PMC 2665697

. PMID 17922614. doi:10.1359/jbmr.071014.

. PMID 17922614. doi:10.1359/jbmr.071014.

- ^ Petzold, Jacquelyn; Marsat, Gary; Smith, G. Troy. Co-adaptation of electric organ discharges and chirps in South American ghost knifefishes (Apteronotidae). Journal of Physiology-Paris. 2016, 110 (2): 200–215. PMC 5408315

. PMID 27989653. doi:10.1016/j.jphysparis.2016.10.005.

. PMID 27989653. doi:10.1016/j.jphysparis.2016.10.005.

- ^ Kölliker, Mathias; Brodie III, Edmund D.; Moore, Allen J. The Coadaptation of Parental Supply and Offspring Demand (PDF). The American Naturalist. 2005, 166 (4): 506–516 [2024-04-23]. PMID 16224706. S2CID 19036695. doi:10.1086/491687. (原始内容存档 (PDF)于2024-04-23).

- ^ Lucass, Carsten; Fresneau, Nolwenn; Eens, Marcel; Müller, Wendt. Sex roles in nest keeping – how information asymmetry contributes to parent-offspring co-adaptation. Ecology and Evolution. 2016, 6 (6): 1825–1833. PMC 4759049

. PMID 26929817. doi:10.1002/ece3.1976.

. PMID 26929817. doi:10.1002/ece3.1976.

- ^ Huey, R. B., and A. F. Bennett. 1987. Phylogenetic studies of coadaptation: preferred temperatures versus optimal performance temperatures of lizards. Evolution 41:1098–1115.

- ^ Carpenter & Ford 1933

- ^ Wickler 1968

- ^ Moon 1976

- ^ Ruxton, Sherratt & Speed 2004

- ^ Mallet, James. The speciation revolution (PDF). Journal of Evolutionary Biology. November 2001, 14 (6): 887–888 [2024-04-23]. S2CID 36627140. doi:10.1046/j.1420-9101.2001.00342.x

. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-03).

. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-03).

- ^ Medawar 1960

- ^ Mayr 1982,第589頁

- ^ Gould, Stephen Jay. The Origin and Function of 'Bizarre' Structures: Antler Size and Skull Size in the 'Irish Elk,' Megaloceros giganteus. Evolution. June 1974, 28 (2): 191–220. JSTOR 2407322. PMID 28563271. doi:10.2307/2407322.

- ^ Garcia, J. E.; Rohr, D.; Dyer, A. G. Trade-off between camouflage and sexual dimorphism revealed by UV digital imaging: the case of Australian Mallee dragons (Ctenophorus fordi). Journal of Experimental Biology. 2013, 216 (22): 4290–4298. PMID 23997198. doi:10.1242/jeb.094045

.

.

- ^ Tarkhnishvili, David N. Interdependences between Populational, Developmental and Morphological Features of the Caucasian salamander, Mertensiella caucasica (PDF). Mertensiella. 1994, 4: 315–325 [18 August 2015]. (原始内容 (PDF)存档于4 March 2016).

- ^ Darwin 1871,第256頁

- ^ The case was treated by Fisher 1930,第134–139頁

- ^ Cronin 1991

- ^ Rosenberg, Karen R. The evolution of modern human childbirth. American Journal of Physical Anthropology. 1992, 35 (Supplement S15): 89–124. doi:10.1002/ajpa.1330350605.

- ^ Friedlander, Nancy J.; Jordan, David K. Obstetric implications of Neanderthal robusticity and bone density. Human Evolution. October–December 1994, 9 (4): 331–342. S2CID 86590348. doi:10.1007/BF02435519.

- ^ Miller 2007

- ^ Williams 2010,第29頁

- ^ Altwegg, Robert E.; Simmons, Res. Necks-for-sex or competing browsers? A critique of ideas on the evolution of giraffe. Journal of Zoology. September 2010, 282 (1): 6–12. doi:10.1111/j.1469-7998.2010.00711.x.

- ^ Huxley 1942,第417頁

- ^ Huskins, C. Leonard. The origin of Spartina Townsendii. Genetica. 1930, 12 (6): 531–538. S2CID 30321360. doi:10.1007/BF01487665.

- ^ Luria, S. E.; Delbrück, M. Mutations of Bacteria from Virus Sensitivity to Virus Resistance. Genetics. 1943, 28 (6): 491–511 [2024-04-23]. PMC 1209226

. PMID 17247100. doi:10.1093/genetics/28.6.491. (原始内容存档于2024-06-30).

. PMID 17247100. doi:10.1093/genetics/28.6.491. (原始内容存档于2024-06-30).

- ^ Allin & Hopson 1992,第587–614頁

- ^ Panchen 1992,chpt. 4, "Homology and the evidence for evolution"

- ^ Gould, Stephen Jay; Vrba, Elizabeth S. Exaptation–A Missing Term in the Science of Form. Paleobiology. Winter 1982, 8 (1): 4–15. Bibcode:1982Pbio....8....4G. JSTOR 2400563. S2CID 86436132. doi:10.1017/S0094837300004310.

- ^ Baron, M.G.; Norman, D.B.; Barrett, P.M. A new hypothesis of dinosaur relationships and early dinosaur evolution (PDF). Nature. 2017, 543 (7646): 501–506 [2024-04-23]. Bibcode:2017Natur.543..501B. PMID 28332513. S2CID 205254710. doi:10.1038/nature21700. (原始内容存档 (PDF)于2021-04-26).

- ^ Dimond, C. C.; Cabin, R. J.; Brooks, J. S. Feathers, Dinosaurs, and Behavioral Cues: Defining the Visual Display Hypothesis for the Adaptive Function of Feathers in Non-Avian Theropods. BIOS. 2011, 82 (3): 58–63. S2CID 98221211. doi:10.1893/011.082.0302.

- ^ Sumida, S. S.; C. A. Brochu. Phylogenetic Context for the Origin of Feathers. American Zoologist. 2000, 40 (4): 485–503. doi:10.1093/icb/40.4.486

.

.

- ^ Odling-Smee, John; Laland, Kevin. Niche Construction and Evolution. University of St Andrews. [17 October 2019]. (原始内容存档于2019-08-08).

- ^ Van Valen, Leigh. A New Evolutionary Law (PDF). Evolutionary Theory. July 1973, 1: 1–30 [22 August 2015]. (原始内容 (PDF)存档于22 December 2014).

- ^ Koh, Lian Pin; Dunn, Robert R.; Sodhi, Navjot S.; et al. Species Coextinctions and the Biodiversity Crisis. Science. September 2004, 305 (5690): 1632–1634. Bibcode:2004Sci...305.1632K. PMID 15361627. S2CID 30713492. doi:10.1126/science.1101101.

- ^ Darwin 1872,第57–58頁. Darwin in tells the story of "a web of complex relations" involving heartsease (Viola tricolor), red clover (Trifolium pratense), bumblebees, mice and cats.

- ^ Wagner, Günter P., Homology, Genes, and Evolutionary Innovation. Princeton University Press. 2014. Chapter 1: The Intellectual Challenge of Morphological Evolution: A Case for Variational Structuralism. Page 7

- ^ Barrett et al. 1987. Charles Darwin was the first to put forward such ideas.

- ^ 111.0 111.1 Bernstein, H., Byerly, H.C., Hopf, F.A., Michod, R.E., and Vemulapalli, G.K. (1983) The Darwinian dynamic. Q. Rev. Biol. 58(2), 185–207. doi:10.1086/413216. . S2CID 83956410

- ^ 112.0 112.1 Michod, R. E. 1999. Darwinian Dynamics: Evolutionary Transitions in Fitness and Individuality. Princeton University Press, Princeton, NJ. ISBN 978-0-691-02699-2. . OCLC 38948118

- ^ Caro, TM. The functions of stotting in Thomson's gazelles: Some tests of the predictions. Animal Behaviour. 1986, 34 (3): 663–684. S2CID 53155678. doi:10.1016/S0003-3472(86)80052-5.

- ^ Teleological Notions in Biology. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 18 May 2003 [28 July 2016].

- ^ Sober 1993,第85–86頁

- ^ Williams 1966,第8–10頁

- ^ Nagel, Ernest. Goal-Directed Processes in Biology. The Journal of Philosophy. May 1977, 74 (5): 261–279. JSTOR 2025745. doi:10.2307/2025745. Teleology Revisisted: The Dewy Lectures 1977 (first lecture)

- ^ Nagel, Ernest. Functional Explanations in Biology. The Journal of Philosophy. May 1977, 74 (5): 280–301. JSTOR 2025746. doi:10.2307/2025746. Teleology Revisisted: The Dewy Lectures 1977 (second lecture)

- ^ Pittendrigh 1958

- ^ Mayr 1965,第33–50頁

- ^ Mayr 1988,ch. 3, "The Multiple Meanings of Teleological"

- ^ Williams 1966,"The Scientific Study of Adaptation"

- ^ Monod 1971

- ^ Hull 1982

- ^ Ernst Mayr (1992). "The idea of teleology" Journal of the History of Ideas, 53, 117–135.

參考文獻

[编辑]- Allin, Edgar F.; Hopson, James A. Evolution of the Auditory System in Synapsida ("Mammal-Like Reptiles" and Primitive Mammals) as Seen in the Fossil Record. Webster, Douglas B.; Fay, Richard R.; Popper, Arthur N. (编). The Evolutionary Biology of Hearing. Springer-Verlag. 1992: 587–614. ISBN 978-0-387-97588-7. OCLC 23582549. doi:10.1007/978-1-4612-2784-7_37. "Based on a conference held at the Mote Marine Laboratory in Sarasota, Fla., May 20–24, 1990."

- Barrett, Paul H.; Gautrey, Peter J.; Herbert, Sandra; et al (编). Charles Darwin's Notebooks, 1836–1844: Geology, Transmutation of Species, Metaphysical Enquiries. Cornell University Press. 1987. ISBN 978-0-521-09975-2. OCLC 16224403.

- Bowler, Peter J. Evolution: The History of an Idea

3rd completely rev. and expanded. University of California Press. 2003. ISBN 978-0-520-23693-6. OCLC 49824702.

3rd completely rev. and expanded. University of California Press. 2003. ISBN 978-0-520-23693-6. OCLC 49824702. - Carpenter, G.D. Hale; Ford, E. B. Mimicry. With a Section on Its Genetic Aspect by E. B. Ford. Methuen's Monographs on Biological Subjects. Methuen. 1933. OCLC 875481859.

- Cronin, Helen. The Ant and the Peacock: Altruism and Sexual Selection from Darwin to Today. Foreword by John Maynard Smith. Press Syndicate of the University of Cambridge. 1991. ISBN 978-0-521-32937-8. OCLC 23144516.

- Darwin, Charles. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. John Murray. 1871. OCLC 550912.

- Darwin, Charles. The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life 6th. John Murray. 1872 [2015-08-17]. OCLC 1185571. (原始内容存档于2014-10-18).

- Desmond, Adrian. The Politics of Evolution: Morphology, Medicine, and Reform in Radical London

. Science and its Conceptual Foundations. University of Chicago Press. 1989. ISBN 978-0-226-14346-0. OCLC 709606191.

. Science and its Conceptual Foundations. University of Chicago Press. 1989. ISBN 978-0-226-14346-0. OCLC 709606191. - Dobzhansky, Theodosius. On Some Fundamental Concepts of Darwinian Biology. Dobzhansky, Theodosius; Hecht, Max K.; Steere, William C. (编). Evolutionary Biology 2. Appleton-Century-Crofts. 1968: 1–34. ISBN 978-1-4684-8096-2. OCLC 24875357. doi:10.1007/978-1-4684-8094-8_1.

- Dobzhansky, Theodosius. Genetics of the Evolutionary Process. Columbia University Press. 1970. ISBN 978-0-231-02837-0. OCLC 97663.

- Dobzhansky, Theodosius. Lewontin, Richard C.; Moore, John A.; Provine, William B.; et al , 编. Dobzhansky's Genetics of Natural Populations I-XLIII. Columbia University Press. 1981. ISBN 978-0-231-05132-3. OCLC 7276406. "Papers by Dobzhansky and his collaborators, originally published 1937-1975 in various journals."

- Eldredge, Niles. Time Frames: The Rethinking of Darwinian Evolution and the Theory of Punctuated Equilibria. Simon & Schuster. 1985. ISBN 978-0-671-49555-8. OCLC 11443805.

- Eldredge, Niles. Reinventing Darwin: The Great Debate at the High Table of Evolutionary Theory. John Wiley & Sons. 1995. ISBN 978-0-471-30301-5. OCLC 30975979.

- Endler, John A. Fitness and Adaptation. Natural Selection in the Wild. Monographs in Population Biology 21. Princeton University Press. 1986. ISBN 978-0-691-08387-2. OCLC 12262762.

- Fisher, Ronald Aylmer. The Genetical Theory of Natural Selection. The Clarendon Press. 1930. OCLC 493745635.

- Ford, E. B. Ecological Genetics 25 4th. Chapman & Hall; John Wiley & Sons. 1975: 227–35. ISBN 978-0-470-26576-5. OCLC 1890603. PMID 5701915.

- Freeman, Scott; Herron, Jon C. Evolutionary Analysis 4th. Pearson Prentice Hall. 2007. ISBN 978-0-13-227584-2. OCLC 73502978.

- Futuyma, Douglas J. Evolutionary Biology 2nd. Sinauer Associates. 1986. ISBN 978-0-87893-188-0. OCLC 13822044.

- Hull, David L. Philosophy and biology. Fløistad, Guttorm (编). Philosophy of Science. Contemporary Philosophy: A New Survey 2. Martinus Nijhoff Publishers; Springer Netherlands. 1982. ISBN 978-90-247-2518-2. OCLC 502399533. doi:10.1007/978-94-010-9940-0.

- Hutchinson, G. Evelyn. The Ecological Theater and the Evolutionary Play

. Yale University Press. 1965. OCLC 250039.

. Yale University Press. 1965. OCLC 250039. - Huxley, Julian. Evolution: The Modern Synthesis. Allen & Unwin. 1942. OCLC 1399386.

- Margulis, Lynn; Fester, René (编). Symbiosis as a Source of Evolutionary Innovation: Speciation and Morphogenesis. MIT Press. 1991. ISBN 978-0-262-13269-5. OCLC 22597587. "Based on a conference held in Bellagio, Italy, June 25–30, 1989"

- Maynard Smith, John. The Theory of Evolution Canto. Cambridge University Press. 1993. ISBN 978-0-521-45128-4. OCLC 27676642.

- Mayr, Ernst. Animal Species and Evolution

. Belknap Press of Harvard University Press. 1963. ISBN 978-0-674-03750-2. OCLC 899044868.

. Belknap Press of Harvard University Press. 1963. ISBN 978-0-674-03750-2. OCLC 899044868. - Mayr, Ernst. Cause and Effect in Biology

. Lerner, Daniel (编). Cause and Effect. The Hayden Colloquium on Scientific Method and Concept. Free Press. 1965. OCLC 384895.

. Lerner, Daniel (编). Cause and Effect. The Hayden Colloquium on Scientific Method and Concept. Free Press. 1965. OCLC 384895. - Mayr, Ernst. The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance. Belknap Press. 1982. ISBN 978-0-674-36445-5. OCLC 7875904.

- Mayr, Ernst. Toward a New Philosophy of Biology: Observations of an Evolutionist. Belknap Press of Harvard University Press. 1988. ISBN 978-0-674-89665-9. OCLC 17108004.

- Medawar, Peter. The Future of Man. The BBC Reith Lectures, 1959. Methuen. 1960. OCLC 1374615.

- Miller, Geoffrey. Brain Evolution. Gangestad, Steven W.; Simpson, Jeffry A. (编). The Evolution of Mind: Fundamental Questions and Controversies. Guilford Press. 2007. ISBN 978-1-59385-408-9. OCLC 71005838.

- Monod, Jacques. Chance and Necessity: An Essay on the Natural Philosophy of Modern Biology. Translation of Le hasard et la nécessité by Austryn Wainhouse 1st American. Knopf. 1971. ISBN 978-0-394-46615-6. OCLC 209901.

- Moon, Harold Philip. Henry Walter Bates FRS, 1825-1892: Explorer, Scientist, and Darwinian. Leicestershire Museums, Art Galleries, and Records Service. 1976. ISBN 978-0-904671-19-3. OCLC 3607387.

- Panchen, Alec L. Classification, Evolution and the Nature of Biology. Cambridge University Press. 1992. ISBN 978-0-521-31578-4. OCLC 24247430.

- Patterson, Colin. Evolution. Comstock Book Series 2nd illustrated, revised. Cornell University Press. 1999. ISBN 978-0-8014-8594-7. OCLC 39724234.

- Pittendrigh, Colin S. Adaptation, Natural Selection, and Behavior

. Roe, Anne; Simpson, George Gaylord (编). Behavior and Evolution. Yale University Press. 1958. OCLC 191989.

. Roe, Anne; Simpson, George Gaylord (编). Behavior and Evolution. Yale University Press. 1958. OCLC 191989. - Price, Peter W. The Evolutionary Biology of Parasites. Monographs in Population Biology 15. Princeton University Press. 1980: 1–237. ISBN 978-0-691-08257-8. OCLC 5706295. PMID 6993919.

- Provine, William B. Sewall Wright and Evolutionary Biology

. Science and its Conceptual Foundations. University of Chicago Press. 1986. ISBN 978-0-226-68474-1. OCLC 12808844.

. Science and its Conceptual Foundations. University of Chicago Press. 1986. ISBN 978-0-226-68474-1. OCLC 12808844. - Ruxton, Graeme D.; Sherratt, Thomas N.; Speed, Michael P. Avoiding Attack: The Evolutionary Ecology of Crypsis, Warning Signals and Mimicry. Oxford Biology. Oxford University Press. 2004. ISBN 978-0-19-852859-3. OCLC 56644492.

- Sober, Elliott. The Nature of Selection: Evolutionary Theory in Philosophical Focus. MIT Press. 1984. ISBN 978-0-262-19232-3. OCLC 11114517.

- Sober, Elliott. Philosophy of Biology. Dimensions of Philosophy Series. Westview Press. 1993. ISBN 978-0-8133-0785-5. OCLC 26974492.

- Stebbins, G. Ledyard Jr. Variation and Evolution in Plants. Columbia Biological Series 16. Columbia University Press. 1950. OCLC 294016.

- Sterelny, Kim; Griffiths, Paul E. Sex and Death: An Introduction to Philosophy of Biology. Science and its Conceptual Foundations. University of Chicago Press. 1999. ISBN 978-0-226-77304-9. OCLC 40193587.

- Wickler, Wolfgang. Mimicry in Plants and Animals

. World University Library. Translated from the German by R. D. Martin. McGraw-Hill. 1968. OCLC 160314.

. World University Library. Translated from the German by R. D. Martin. McGraw-Hill. 1968. OCLC 160314. - Williams, Edgar. Giraffe. Animal (Reaktion Books). Reaktion Books. 2010. ISBN 978-1-86189-764-0. OCLC 587198932.

- Williams, George C. Adaptation and Natural Selection: A Critique of Some Current Evolutionary Thought. Princeton Science Library. Princeton University Press. 1966. ISBN 978-0-691-02615-2. OCLC 35230452.

- Wright, Sewall. The Roles of Mutation, Inbreeding, Crossbreeding and Selection in Evolution. Jones, Donald F. (编). Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics 1. Genetics Society of America. 1932. OCLC 439596433.